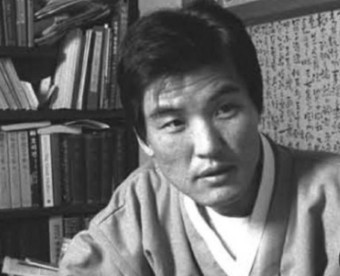

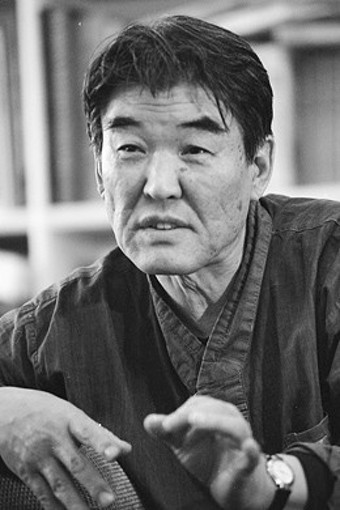

<Today is / 1970년 6월 2일 김지하 시인, 반공법 위반으로 구속된 날> 현대문학 풍자시 백미 ‘오적’필화 사건으로 .

- Midlife Culture / 박인권 / 2025-06-02 07:29:02

시(詩)를 쓰되 좀스럽게 쓰지 말고 똑 이렇게 쓰럇다.

내 어쩌다 붓끝이 험한 죄로 칠전에 끌려가

볼기를 맞은 지도 하도 오래라 삭신이 근질근질

방정맞은 조동아리 손목댕이 오물오물 수물수물

뭐든 자꾸 쓰고 싶어 견딜 수가 없으니, 에라 모르것다

볼기가 확확 불이나게 맞을 때는 맞더라도

내 별별 이상한 도둑 이야길 하나 쓰겄다.

판소리 형식을 빌린 이 풍자시에 등장하는 ‘다섯 도둑’은 재벌, 국회의원, 고급 공무원, 장성, 장·차관이다. 나라 곳곳에 관직과 재물, 허황된 권세로 위장한 도적들이 영양분을 빨아먹기에 나라가 피골이 상접했다고 시인은 혀를 찼다.

먼저 ‘재벌’은 뇌물 공여, 세금 포탈, 특혜 수의 계약, 부실 공사, 노동 착취 등의 수법으로 온몸을 금칠, 돈 칠한 채 살아가는 도적으로 묘사된다. 두 번째 ‘국회의원’도 이에 뒤지지 않는다. 부정 선거로 당선된 다음 부정 악법 개악으로 부정축재만을 도모하는 도적이란 것. 세 번째 ‘고급공무원 ’은 “되는 것도 절대 안돼, 안될 것도 문제없어, 책상 위엔 서류 뭉치, 책상 밑엔 지폐뭉치/높은 놈껜 삽살개요 아랫놈껜 사냥개라, 공금은 잘라먹고 뇌물은 청(請)해먹고”하는 탐관오리로 날카롭게 풍자된다.

네 번째 ‘장성’이나 다섯 번째 도적 ‘장·차관’도 나쁜 짓을 일삼기는 마찬가지라고 했다. 모두 부정과 불법, 타락으로 얼룩진 채 개인적 치부에만 몰입하다보니 나라 사정과 민중들의 생활고는 더할 수 없이 증폭될 수밖에 없다고 한심해했다.

현대문학 풍자시의 백미로 꼽히는‘오적’은 저항의 시대적 의미와 함께 문학적 측면에서도 높은 평가를 받는 작품이다. 담시라는 독특한 양식의 서사구조를 통해 일제 강점기를 거치면서 사라지다시피 한 민중의 가락을 되살려냈다는 것. 무엇보다 판소리 사설조로 거침없이 풀어내는 운율을 타고 읽어가다 보면 놀라움을 금할 수 없는, 촌철살인 해학이 지금 다시 읽어도 압권이라는 평가가 지배적이다.

“시가 총칼보다 더 강하다”

종합교양지이자 문예지로 지식인들 사이에 폭넓게 읽혀왔던 ‘사상계’는 판매금지를 당했고 끝내 당국에 의해 폐간됐다. 고 장준하 선생이 1953년 4월호로 창간한 월간 ‘사상계’는 이렇게 사라졌다. 참고로 ‘사상계’가 오는 8월17일, 장준하 선생이 의문사한 지 31주기가 되는 날을 맞아 부활한다고 알려져 화제를 모으고 있다. 복간의 주역인 장 선생의 장남은 “이 시대에도 ‘사상계’가 사명감을 갖고 해야 할 일들이 있다”고 밝혔다.

[ⓒ 욜드(YOLD). 무단전재-재배포 금지]