Midlife / 그때 그시절, 조영남의 추억 무교동

- Midlife Culture / 최장용 / 2025-05-23 10:02:36

- 무교동 골목은 그의 젊은 시절부터 사령부

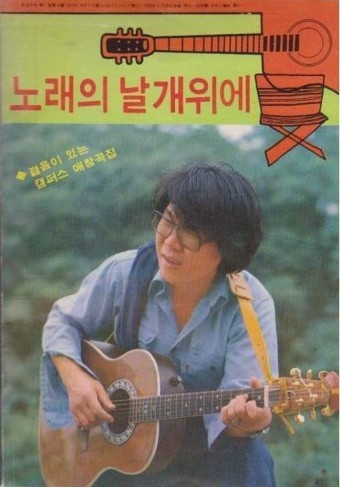

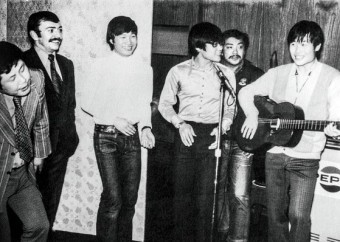

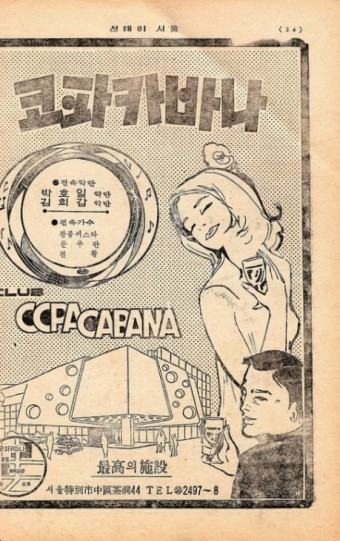

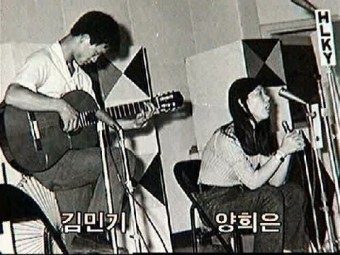

- 그 시절 무교동엔 당대를 풍미하던 통기타와 청바지 신문화가 깊숙이 뿌리내려

세월이 한참 지난뒤에야 비로소 그게 기막힌 낭만의 순간들이었음을 깨닫는다. 그토록 소중했던 청춘은 잠시 점검해 볼 새도 없이 엄벙덤벙 흘러갔다. 야속한 인생살이 구조다. 하지만 돌이켜보면 무교동 그 시절에 참 많은 것을 배웠을 것이다. 더불어 사는 법을 체험했고 분수를 터득했다. 덕분에 무교동 골목을 떠난지 오래지만 ‘무교동 정신’만은 지금껏 팽개친 적이 없다고 한다. 거기선 자장면 값만 있어도 부자였고, 덧없는 야망을 키운 적이 없기에 사소한 일로 실의에 빠지지 않으려 했다. 얼마나 고마운 학교며 배움터였는가.

- 그 시절 무교동엔 당대를 풍미하던 통기타와 청바지 신문화가 깊숙이 뿌리내려

세월이 한참 지난뒤에야 비로소 그게 기막힌 낭만의 순간들이었음을 깨닫는다. 그토록 소중했던 청춘은 잠시 점검해 볼 새도 없이 엄벙덤벙 흘러갔다. 야속한 인생살이 구조다. 하지만 돌이켜보면 무교동 그 시절에 참 많은 것을 배웠을 것이다. 더불어 사는 법을 체험했고 분수를 터득했다. 덕분에 무교동 골목을 떠난지 오래지만 ‘무교동 정신’만은 지금껏 팽개친 적이 없다고 한다. 거기선 자장면 값만 있어도 부자였고, 덧없는 야망을 키운 적이 없기에 사소한 일로 실의에 빠지지 않으려 했다. 얼마나 고마운 학교며 배움터였는가.

[ⓒ 욜드(YOLD). 무단전재-재배포 금지]